罰金刑は拘禁刑に比べて軽い処分と思われがちですが、実際には正式な刑罰であり、「前科」として記録されます。

また、罰金を期限までに納めなければ、「労役場留置」として身体を拘束される可能性もあるため、注意が必要です。

本記事では、罰金刑の基本的知識や金額の決まり方、納付期限、支払えないときの対応方法などを解説します。

罰金刑によって思いもよらぬ不利益を被らないためにも、罰金刑の仕組みについて正しく理解しておきましょう。

罰金刑とは?

まずは、罰金刑の基本的な知識をおさえておきましょう。

罰金刑は国に対して一定金額を納めるように命じる刑事罰のこと

罰金刑とは、国に対して一定の金額を支払う刑事罰のことです。

そもそも刑法で定められている主な刑罰には、生命刑・自由刑・財産刑の3種類があり、罰金刑はこのうち財産刑に分類されます。

それぞれの種類において設けられている刑罰は、以下のとおりです。

| 刑事罰の種類 | 分類 |

| 生命刑 | 死刑:絞首に処される |

| 自由刑 | 拘禁刑:令和7年6月1日より改正され、従来の懲役刑と禁錮刑の一本化が図られました。 ※懲役刑:1か月以上、刑務所での刑務作業を命じられる ※禁錮刑:1か月以上、刑務所で身柄を拘束される ※拘留:1日以上30日未満、刑務所で身柄を拘束される |

| 財産刑 | 罰金刑:1万円以上の納付を命じられる 科料:1,000円以上1万円未満の納付を命じられる |

拘禁刑の導入により、受刑者に応じた刑務作業や更生プログラムの実施が可能となりました。

ただし、拘禁刑の適用は、令和7年6月1日以降に罪を犯した場合に限られるため、同日以前に罪を犯した場合には、従前どおり懲役刑または禁錮刑に処せられることになります。

なお、刑罰の重さは、次の順に重くなっています。

| 死刑 > 拘禁刑 > 罰金刑 > 拘留 > 科料 |

つまり、罰金刑は拘禁刑よりは軽いものの、拘留や科料よりは重い刑罰として位置づけられているのです。

なお、拘禁刑と罰金の両方が科される「併科」の規定がある犯罪では、罰金刑に加えて拘禁刑も科される可能性があります。

判決で罰金刑が言い渡されるのは全体の約8割

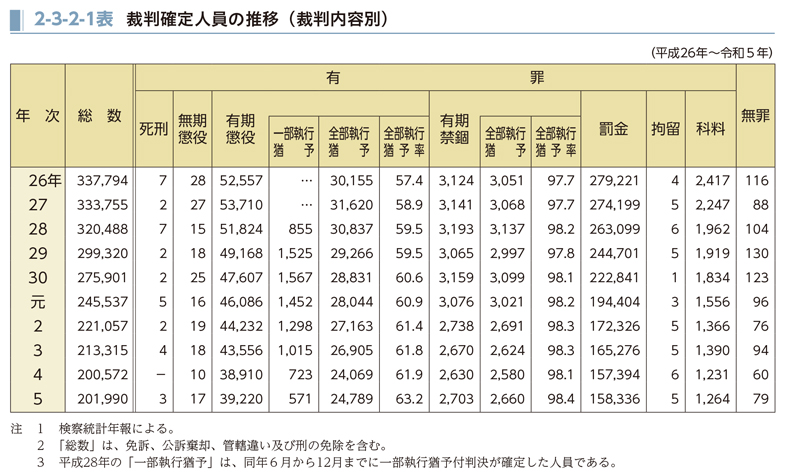

令和6年度の犯罪白書によれば、裁判確定人員(最終的な判決が下された人員)の総数は201,990人で、そのうち罰金刑は158,336人でした。

割合にすると、78.5%にのぼります。

平成26年から令和5年までの各年でも、罰金刑が言い渡される割合は80%前後で推移しています。

以上のデータを踏まえると、刑事裁判において罰金刑が言い渡されるケースはとても多いといえます。

罰金刑は略式手続きによって言い渡されることも多い

罰金刑の判決は、通常の公判手続だけでなく、略式手続によって言い渡されることも多いです。

略式手続とは、検察官が提出した書面により審査する簡易的な裁判手続です。

検察官が「略式起訴」という手続きを請求して、被疑者が同意した場合に実施されます。

対象となるのは、簡易裁判所が管轄する、法定刑が「100万円以下の罰金または科料」とされている事件に限られます。

通常の手続きでは、たとえ犯人が容疑を認めていても、起訴から判決までに1ヵ月以上かかるケースがほとんどです。

一方で、略式手続では、起訴された当日に非公開の場で判決が出され、罰金を納めればその日のうちに釈放されることもあります。

身柄拘束がされずに在宅にて捜査が行われる在宅事件の場合には、略式手続が取られると10日程度の納付期限が設定され、それまでに指定された金融機関に罰金の納付を行うことになります。

主な犯罪における罰金刑の規定一覧

以下は、刑法犯の中で認知件数が多い代表的な犯罪について、それぞれの法定刑をまとめたものです。

| 犯罪の種類 | 法定刑 |

| 窃盗 | 10年以下の拘禁刑役または50万円以下の罰金 |

| 暴行 | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金、拘留または科料 |

| 傷害 | 15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |

| 横領・遺失物等横領 | 5年以下の拘禁刑(横領) 1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金または科料(遺失物等横領) |

| 詐欺 | 10年以下の拘禁刑 |

このように、多くの犯罪において罰金刑が定められています。

ただし、詐欺罪のように罰金刑が規定されていない犯罪も存在します。

罰金刑の金額はどのように決まる?量刑に影響する主な要素

各犯罪における罰金刑の規定では「〇〇万円以下の罰金」と定められているケースが多いため、「実際の罰金額はどのように決まるの?」と気になる方もいるでしょう。

刑法では、犯罪ごとに科せられる刑の範囲が定められており、有罪となった場合はその範囲内で裁判官が刑の重さを判断します。

たとえば、窃盗罪には「10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」といった法定刑があり、この中でどの刑をどの程度科すかを裁判官が決定するのです。

なお、どのくらい重い罪にするか決めることを「量刑」といいます。

量刑に影響する要素は、主に以下の5つです。

- 犯行の悪質性

- 被害の大きさ

- 被害弁償の有無

- 前科の有無

- 反省の程度

ここから、それぞれの要素について解説します。

犯行の悪質性

量刑に最も影響されるのは、犯行の悪質性です。

犯行内容や手段が危険だったり、乱暴だったりすれば、より重い刑罰を受けます。

たとえば、同じ暴行事件でも、素手で殴ったケースと、ナイフや木の棒といった道具を使ったケースでは、後者の方が危険性が高く悪質だと判断されやすくなるでしょう。

被害の大きさ

被害の大きさも量刑に影響します。

事件によって生じた被害が大きければ、それに応じて罰も重くなる傾向があります。

たとえば、同じ窃盗でも、スーパーで数千円程度の品物を盗んだケースと、ブランド品を盗んだケースとでは、後者の方が社会的影響も大きく、重い処罰が科されるのが一般的です。

被害弁償の有無

被害者に対して損害を補償したかどうかも、量刑を左右する要素のひとつです。

たとえ被害額が高くても、誠意をもって弁償した場合は情状が考慮される可能性があります。

逆に、支払い能力があるにもかかわらず何も対応していなければ、「反省の姿勢が見られない」と判断され、より重い刑罰になります。

前科の有無

前科の有無も、量刑に影響します。

軽い犯罪でも、何度も繰り返していれば処罰はだんだん重くなります。

たとえば、万引きの初犯で起訴猶予となった場合でも、何度も繰り返すと実刑判決が下される場合があるでしょう。

反省の程度

事件を起こしたことについて、加害者が反省しているかどうかも、量刑に影響します。

ただし、反省は本人の気持ちの問題であり、裁判官が外から判断するのは難しい側面があります。

反省の態度を示すには、謝罪文の提出や被害者との示談への努力、裁判中の姿勢など、目に見える行動をすることが重要です。

【注意】罰金刑が言い渡されると前科がつく

罰金刑の判決が確定すると、前科がつきます。

前科とは、有罪の判決を受けた記録のことです。

前科がつくと、以下のようにさまざまな不利益を被ってしまうので、回避するに越したことはありません。

| 種類 | 概要 |

| 資格取得への影響 | 弁護士や医師、公務員などの職業に必要な資格が取得できなくなることがある。 すでに資格を持っている場合でも、前科が原因で取り消されることがある。 |

| 会社への影響 | 就業規則に「罪を犯した人は懲戒解雇にする」と規定があれば、会社から懲戒解雇されることがある。 |

| 就職活動への影響 | 面接で前科について聞かれることがある。 正直に答えないと「うその経歴」とされて、採用を取り消されたり、あとで解雇されたりすることがある。 |

| 社会的信頼への影響 | 前科があることで、周囲からの信用を失ったり、社会的な評価が下がったりすることがある。 |

| 家族・生活への影響 | 家族や職場の人に知られた場合、人間関係が悪化することがある。 生活にも不安が生じることがある。 |

罰金刑を受けた場合の納付方法

ここからは、罰金の納付方法についても確認しておきましょう。

納付期限内に金融機関または検察庁の窓口で納付する

罰金を支払う方法には、大きく分けて2つの方法があります。

- 金融機関で支払う方法:自宅に郵送された「納付告知書」という書類を持って、銀行や郵便局などの金融機関で支払えます。

- 検察庁の窓口で支払う方法:略式命令を受けた日などに、そのまま検察庁の窓口で支払えます。

罰金は原則として一括納付する必要がある

罰金は、支払い期日までに全額一括払いで納付しなければならないのが原則です。

罰金刑には「二度と罪を犯さないように反省させる」という目的があります。

そのため、分割払いが当たり前になると、反省を促す力が弱くなってしまうと考えられているのです。

やむを得ない事情があれば分割納付や延納が認められることもある

罰金は一括納付が原則ですが、以下のようなやむを得ない事情があれば、例外的に分割納付や延納が認められることもあります。

- 病気やけがで働けない

- 急な出費が重なってどうしてもお金を用意できない

- 家計を支える人が突然いなくなった

期日までの全額返済が難しそうであれば、検察庁の徴収担当者に早めに相談しましょう。

罰金が支払えない場合はどうなる?

罰金を期限までに納めなかった場合、最初は検察庁からの督促状が届いたり、担当者から電話で連絡が来たりします。

さらに、これらの督促を無視し続けると、財産が差し押さえられる可能性があります。

しかし、差し押さえできる財産がない場合や、差し押さえても足りない場合には、検察庁から呼び出しを受け、「労役場留置」が実施されます。

労役場留置とは、罰金を支払えない人を一定期間刑務所などに拘束して労働させる制度です。

日中に指定された作業(清掃や軽作業など)で得た対価は、罰金の一部に充てられます。

労役場での労働は、1日あたり5,000円相当と換算されます。

そのため、たとえば罰金刑が10万円であれば、最長20日間(10万円÷5,000円/日)の作業が必要です。

途中でお金が用意できたときは、それまで働いた分の金額を差し引いた残りの罰金を支払えば、労役場から出られます。

罰金刑に関してよくある質問

ここでは、罰金刑に関するよくある質問をまとめました。

似たような疑問をお持ちの方は、ぜひここで疑問を解消してください。

交通事故でも罰金刑になる?反則金との違いは?

反則金は、軽い交通違反に対して支払うお金で、行政罰の一種です。

刑事罰の一種である罰金刑とは区別されます。

たとえば、以下のような違反で警察に発覚すると、青切符が交付され、交通反則通告制度にもとづき反則金の支払いを求められます。

- 一時停止をしなかった

- 指定の場所に駐車した

- 少しだけスピードを出しすぎた

反則金を期限までに支払えば、前科はつかず、刑事事件にもなりません。

一方で、「無免許運転」「ひき逃げ」「飲酒運転」など、重大な交通違反をした場合は、刑事手続きが進みます。

この場合、行政処分では済まず、起訴された場合は罰金刑などの刑罰が科され、前科がつくことになります。

罰金刑になると会社にバレる?

罰金刑を受けたとしても、会社に連絡は入りません。

罰金刑は、略式手続により言い渡されることがほとんどで、裁判所に出頭したり報道されたりすることはまれです。

そのため、会社などの第三者に知られるリスクは低いでしょう。

ただし、医師や薬剤師、看護師など一部の国家資格は、前科があると資格停止などの処分を受けることがあります。

資格停止を勤務先に報告せず働き続けると、無資格での業務となってしまうので、勤務先への報告が必要となります。

罰金刑に執行猶予がつくことはある?

執行猶予をつけられるのは、「3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金刑」の犯罪に該当するケースです。

そのため、50万円以下の罰金刑がつく事案であれば、執行猶予がつく可能性があります。

ただし、罰金刑に執行猶予がつくことはほぼないのが現状です。

なぜなら、罰金刑には懲役や禁錮のような身柄拘束がないことから、執行猶予をつける必要性が低いからです。

罰金刑と拘禁刑は自分で選べる?

法定刑に罰金刑と拘禁刑の両方が定められている場合でも、本人が刑罰を自由に選べるわけではありません。

事件の内容や情状を踏まえたうえで、最終的には裁判官が決定します。

さいごに|罰金刑になるおそれがある場合は一刻も早く弁護士に相談を!

本記事では、罰金刑の仕組みや金額の決まり方などの基本知識を解説しました。

罰金刑も立派な刑罰であり、前科として記録されるものです。

また、罰金を期限までに納められないと、労役場に留置されて働くよう命じられることもあります。

前科がつくリスクや、労役場に留置されるリスクを回避するためには、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが重要です。

弁護士は、被害者との示談交渉を代行するなどして、逮捕や勾留・起訴を防ぐために尽力してくれます。

なお、ベンナビ刑事事件を使えば、刑事事件を得意とする弁護士を簡単に探せます。

罰金刑を受ける可能性があるなら、まずは弁護士に相談してみましょう。