「兄弟など相続人間で遺産を分割するが、遺産分割協議書の作り方が分からない」

「遺産分割協議書を作成する必要があるのだろうか」

「遺産分割協議書の書き方が間違っていないか不安だ。」

遺産分割協議をおこなう際は、遺産分割協議書を作成することが推奨されます。しかし慣れていなければ、自分たちで作成できるか不安に感じることでしょう。

また、遺産分割協議書を作成するメリットがわからなければ、なぜ手間をかけて作成しなければならないか疑問に思う方もいるかもしれません。

本記事では遺産分割協議書とはなにかや作成すべき理由、作成方法、作成する際のポイントについて解説しました。

本記事を読むことで、遺産分割協議書とは何かや作成のメリットを理解し、正しく遺産分割協議書を作成できるようになります。

遺産分割協議書の作成を考えているものの、作成方法やそもそも作成すべきかがわからずに悩んでいませんか。

結論からいうと、遺産分割協議書は明確な書き方やフォーマットがなく、自由に作成できます。

しかし、個人で適切な遺産分割協議書を作成することは難しいため、一度弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

- 遺産分割協議書を作成すべきかがわかる

- 相続人や遺産の確定に関してアドバイスがもらえる

- 正しい遺産分割協議書の作成方法がわかる

- 依頼した場合、協議のスムーズな進行や書類作成を任せられる

ベンナビ相続では、相続問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。

無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。

遺産分割協議書とは?遺産分割の合意内容をまとめた書類

遺産分割協議書とは、遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類です。

遺産相続では、必ずしも法定相続や遺言書の内容どおりに財産を分割する必要はありません。

相続人全員が協議のうえで合意すれば、合意した内容に沿って相続手続きを進められます。

そして、合意内容をあとから証明するために作成されるのが遺産分割協議書というわけです。

ここからは、遺産分割協議書の必要性について詳しく解説します。

遺産分割協議とは?被相続人の財産の分け方について話し合う手続きのこと

遺産分割協議とは、被相続人の財産の分け方について、相続人全員で話し合うことを指します。

被相続人が亡くなった時点では、財産は相続人全員で共有された状態です。

そのため、どのように財産を分けるかを決める方法として、遺産分割協議がおこなわれます。

遺産分割協議には、相続人全員が必ず参加しなければなりません。

1人でも合意しなかった場合、遺産分割協議の合意内容は無効となります。

なお全員参加が必要といっても、必ずしも会議の場に全員が参加しなければならないというわけではありません。

たとえば遠方に住んでいる方も含めて、相続人が一堂に会するのが難しい場合もあるでしょう。

そのため電話やメールなどで意見をまとめ、最終的に相続人全員が合意すれば問題はありません。

遺産分割協議書の提出を求められる主な手続き

遺産分割協議書によって、相続人全員が合意した相続内容を証明できます。

そのため、以下のような手続きをおこなう際に、遺産分割協議書の提出を求められます。

【遺産分割協議書が必要になる主な手続き】

- 相続税申告

- 不動産の名義変更

- 預貯金の名義変更・払い戻し

- 株式の名義変更

- 自動車の名義変更

遺産分割協議書は、必ずしも作成しなければならないものではありません。

しかし、手続きの種類によっては遺産分割協議書の提出が必要です。また、遺産分割協議を口頭でのみ合意していると、あとで「言った言わない」の争いになりかねません。

そういったトラブルを予防するためにも、遺産分割協議をおこなった際は、遺産分割協議書の作成が強く推奨されるのです。

遺産分割協議書が必要ないケース

そもそも遺産分割協議をおこなう必要がなければ、遺産分割協議書の作成も不要です。

具体的に以下のようなケースにおいては、遺産分割協議書をあえて作成するメリットは小さいと考えられます。

【遺産分割協議書が必要ないケース】

- 相続人が一人しかいないとき

- 遺言者の内容に従うとき

- 法定相続分どおりに遺産分割をおこなうとき

不動産などの分割が必要な遺産が存在しないとき相続人が1人だけであれば遺産分割自体が発生しないので、当然、遺産分割協議書も不要です。

遺言書や法定相続に従って遺産分割をする際も、基本的には作成する必要はないでしょう。

遺産分割協議書の作成方法とサンプル|必要事項を漏らさず記入しよう

次に、遺産分割協議書の作成方法を詳しく見ていきましょう。

遺産分割協議書に決められた様式はなく、自由に作成できます。

ただし、以下にあげる必要事項に漏れがあると、遺産分割協議書が無効となってしまう可能性があるので注意してください。

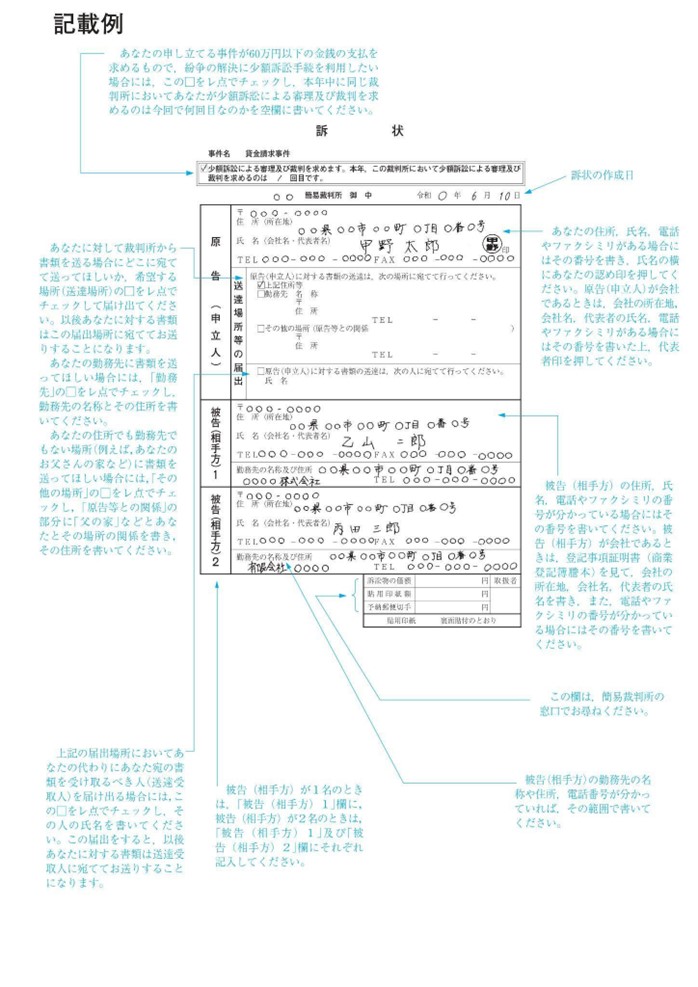

【遺産分割協議書のサンプル】

遺産分割協議書を作成した日付

まずは、遺産分割協議書を作成した日付を記載しましょう。

あとでトラブルが発生した際に、遺産分割に関する合意形成がいつおこなわれたのかが争点になる可能性もあります。

被相続人の情報

被相続人の情報も、遺産分割協議書に記載する必要があります。

具体的には被相続人の氏名・生年月日・死亡日・本籍地・最終住所地を記入してください。

相続する財産の具体的な分け方と内容

遺産分割協議書では、相続人ごとにどの財産を相続するのかを明らかにしておく必要があります。

そのため、各相続人が相続する遺産が確実に特定できるように記載することが必要です。

遺産の種類によって、記載すべき内容が異なるので詳しく見ていきましょう。

預貯金

預貯金を相続する場合は、銀行名・支店名・口座番号・名義人の氏名を記載してください。

残高については利子で増えることもあるので、記載しない方がよいです。

不動産

不動産の情報も登記謄本または登記事項証明書に沿って、適切に記載しましょう。

具体的には、以下の情報が必要です。

- 土地の場合:所在地・地番・土地の種類・地積

- 建物の場合:所在地・家屋番号・建物の構造・面積

相続する不動産に関して、被相続人の共有持分が決まっている場合は、持分割合も加筆してください。

不動産の情報に誤りがあると、相続登記の手続きがスムーズに進みません。

数字が多く間違えやすい部分なので、慎重に記載するようにしましょう。

株式など有価証券

株式などの有価証券が相続財産となる場合は、口座を開設している証券会社名・発行会社名・株式数を記載してください。

証券会社からの通知などを見れば、必要な情報を確認できるはずです。

債務や負債

相続には、債務や負債といったマイナスの財産も含まれます。

債権者・契約内容・債務残高を記載してください。

相続人全員の実名

遺産分割協議書には、相続人全員の実名も必要です。

合意形成の信憑性を高めるためにも、できるだけ手書きで署名し、実印を押すことも忘れないようにしましょう。

なお、相続人の実名が1人でも欠けていると無効になるので注意してください。

遺産分割協議書を作成するまでの手順・流れ|4つのステップ

次に、遺産分割協議書を作成するまでの手順・流れを紹介します。

1.相続人を調査・確定させる

まずは、遺産の相続人を確定させましょう。

遺産分割協議は相続人全員の参加が必要なので、漏れなく調査する必要があります。

法定相続人に該当するのは、配偶者・子・両親・兄弟姉妹です。

基本的には、被相続人の戸籍謄本などを利用して相続人を調査します。

被相続人に離婚歴・再婚歴がある場合は、思わぬ人物が相続権を持っていることもあるので注意してください。

また、家族や親戚同士の付き合いが少ない場合など、相続人を調査しきれないときは弁護士に相談するのもひとつの方法です。

2.相続財産を調査・確定させる

次に、相続財産を確定させましょう。

遺産分割協議では、どの遺産を誰に相続させるのかが主要な論点になるので、遺産の種類を事前に把握しておかなければなりません。

なお、相続財産の対象には借金や未払金のようなマイナスの財産も含まれるので注意してください。

相続財産が確定したら、財産目録を作成しておくことが推奨されます。

財産目録とは、プラスの財産とマイナスの財産を種類ごとに一覧にしたものです。

相続人全員が一目で相続財産を確認できるので、遺産分割協議をスムーズにすすめやすくなります。

>相続財産の調べ方について詳しく知る

3.相続人全員で遺産分割協議をおこなう

相続人と相続財産を確定できたら、相続人全員で遺産分割協議をおこないましょう。

相続財産をどのように分割するのかを、具体的かつ明確に決定します。

なお、相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日から10ヵ月以内です。

話し合いがなかなかまとまらないケースや申告手続きに時間がかかるケースもあるので、遺産分割協議はできるだけ早めに実施することをおすすめします。

遺産分割協議には相続人全員の参加が必要ですが、遠方に住んでいる場合や仕事で参加できない場合は、電話やメールなどで合意の意思さえ確認できれば問題ありません。

また、相続人が未成年の場合は、親が法定代理人として参加することになります。

ただし、親と子がともに相続人である場合は、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。

遺産分割協議をできるだけ円滑にすすめたい場合、弁護士に調整を依頼するのも有効です。

仮に遺産分割協議で合意できない場合、家庭裁判所の遺産分割調停で合意を目指すのが一般的です。それでも合意できない場合、裁判にて解決をはかります。

4.遺産分割協議の内容をもとに遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議で相続人全員の合意を得られたら、遺産分割協議書を作成します。

様式は自由ですが、被相続人は誰か、どの遺産をどの相続人が受け継ぐのかを明確にし、相続人全員が合意していることは最低限記載しておきましょう。

ただし、あまりに細かく内容を指定しすぎると、相続財産に些細な変化が生じた際にも遺産分割協議書を作り直さなくてはならなくなるので注意してください。

遺産分割協議書を作成する際のポイント5つ

次に、遺産分割協議書を作成する際のポイントを紹介します。

トラブルなく円滑に遺産を相続するためにも、一つひとつのポイントをしっかりと押さえておきましょう。

1.相続財産や相続人に漏れがないかを確認する

遺産分割協議書を作成する際は、相続財産や相続人に漏れがないか確認することが大切です。

新たな相続財産があとから発覚した場合は、再度、遺産分割協議をおこなうことにもなりかねません。

また、相続人が全員揃っていなければ、遺産分割協議書の効力は失われてしまいます。

まずは、被相続人の戸籍謄本を利用して、相続人を確実に把握してください。

その後、相続人同士で連絡を取り合い、相続財産に漏れがないか確認し合うとよいでしょう。

もし相続財産や相続人の調査が難しければ、弁護士に一任するのもひとつの方法です。

2.協議後に相続財産を発見した場合にどうするかを記載する

協議後に相続財産を発見した場合に、どうするかも記載しておくと安心です。

相続財産を調査しても、あとから想定外の相続財産が見つかるケースは少なくありません。

たとえば、新たに発見された遺産の相続人や相続割合をあらかじめ決め、その内容を遺産分割協議書にのせておくのも手です。これで新たに遺産分割協議をやり直す必要がなくなります。

しかし、一部の相続人が、未知の財産についてこのような取り決めが難しいと考えることもあるでしょう。

その場合は、新たな遺産が見つかった際に改めて遺産分割協議をおこなうことを決めておく方法もあります。

3.ページが複数になる場合は契印や割印を押すようにする

遺産分割協議書のページが複数枚になる場合は、契印(けいいん)を押すようにしましょう。

契印とは、各ページにまたがるように押印することです。

契印によって、ページの差し替えなどによる不正行為を防止することができます。

ページ数が多くなるときは、製本し、製本テープと用紙にまたがるように押すのが一般的です。

また、遺産分割協議書には割印(わりいん)を押しておくようにしましょう。

割印とは、同じ書類を複数部作成する際に、それぞれの書類をまたがるように押印することです。

割印をすることで、それぞれが同じ書類であることを担保する効果があります。

契印や割印は法律で定められているものではないので、押印されていなくても遺産分割協議書が無効になることはありません。

しかし、余計なトラブルを予防する意味で大きな効果を発揮するため、できるだけ取り入れることをおすすめします。

なお、契印や割印は、相続人全員が押印しなければなりません。

氏名の隣に押印したものと同じ実印を使用してください。

4.相続人全員分の協議書を用意して各相続人で保管する

遺産分割協議書は、相続人全員分を用意して各自保管するようにしましょう。

各自保存することで、紛失や偽造のリスクを予防できます。

また、各相続人が相続手続きをおこなう際に、遺産分割協議書の提出を求められるケースも少なくありません。

利便性を高めるためにも、それぞれ1通ずつ持っておくことが推奨されます。

5.遺産分割協議書はできる限り公正証書で作成する

遺産分割協議書は、できる限り公正証書で作成することも大切です。

公正証書とは、法律の専門家である公証人が内容を確認し、相続人の意思確認をおこなったうえで作成する書類のことです。

公証人によって作成されることから証明力が高いうえに、公正証書で作成しておけば、いざというときには強制執行の手段をとることもできます。

遺産分割協議書が無効・取り消しになるケースに要注意!

ここからは、遺産分割協議書が無効・取り消しになるケースを紹介します。

遺産分割協議書は相続人全員の合意のもとで作成されるものであるため、原則、変更することは認められません。

しかし、特別な事由によって無効や取り消しを主張される場合があります。

無効になるケース|初めから遺産分割協議書の効果が認められない

遺産分割協議が無効であれば、当然ながら遺産分割協議書も無効となります。

以下のようなケースでは、遺産分割協議が無効になるので注意してください。

【遺産分割協議書が無効になるケース】

- 遺産分割協議に、1人以上の相続人が参加していなかった

- 相続人の一部が、意思能力を欠いていた

- 未成年者の代理として、必要にもかかわらず特別代理人を選任しなかった

- 合意内容が公序良俗に反していた

遺産分割協議は、相続人全員による合意形成が必要です。

連絡のつかない相続人がいる場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を請求してください。

また、誰か1人でも意思能力が欠けていた場合も無効となります。

相続人が認知症などを患っている場合は、遺産分割協議に成年後見人を参加させなければなりません。

相続人のなかに未成年がいた場合は、親を法定代理人としてたて遺産分割協議に出席してもらうのが一般的です。

ただし、親と子がともに相続人となるケースでは、親子で利害関係が生じることから親は法定代理人になることはできません。

この場合、特別代理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。これを怠り、親が法定代理人として参加していた場合、遺産分割協議が無効になるのです。

また、犯罪行為につながる内容が記載され、公序良俗に反している場合、該当する条項のみ無効になります。

ただしその条項が遺産分割に大きな影響をもつ場合、遺産分割協議自体が無効となってしまう可能性も否定できません。

取り消しになるケース|意思表示により遡って遺産分割協議書が無効になる

遺産分割協議書の内容や合意形成の過程次第では、取消権者からの意思表示により遡って無効になる可能性があります。

たとえば、以下のようなケースでは、遺産分割協議書を取り消すことが可能です。

【遺産分割協議書が取り消しになるケース】

- 合意内容に重大な勘違いがあった

- 騙されて合意した相続人がいた

脅された合意した相続人がいた遺産分割に関して重大な勘違いをしていた場合は、取り消しを主張できます。

ただし、重大な勘違いにより取り消しを主張する場合、あらかじめ合意に至った根拠をほかの相続人に伝えていることが条件です。

たとえば、自分が相続する不動産の価値が1,000万円であると理解して遺産分割協議に合意したものの、実際にはほとんど無価値であることがわかったケースを考えてみましょう。

この例で合意を取り消すには、「不動産の価値が1,000万円なので合意した」ことを協議の際にほかの相続人へ示していた必要があるのです。

なお、重大な過失によって勘違いしていた場合は、取り消しが認められない可能性があるので注意してください。

また、上記で示した3つのケースにおいては、善意無過失の第三者に対抗できないことも覚えておきましょう。

たとえば、遺産分割協議に基づいて相続した資産が、善意無過失の第三者Xに譲り渡されたとします。

この場合、上記3つの理由で遺産分割協議を取り消したくても、Xに対抗することはできないのです。

遺産分割協議書に関するよくある質問

次に、遺産分割協議書に関するよくある質問に回答します。

同様の疑問を抱えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

Q.遺産分割協議書の書式などは法律で決まっているのか?

遺産分割協議書の書式などは、法律で決められているわけではありません。

盛り込む項目も相続人で自由に決められます。

しかし、内容に不足があった場合は、無効や取り消しの対象となる可能性もあるので注意してください。

本記事で紹介した書き方などを参考に、必要事項を漏らさず記載するようにしましょう。

遺産分割協議書の書き方や内容に不安がある場合、トラブルを避けるためにも弁護士へ相談するのもおすすめです。

Q.遺産分割協議書は手書きで作成する必要があるのか?

遺産分割協議書は、必ずしも手書きで作成する必要はありません。

パソコンで作成しても効力は認められます。

なお署名についてもパソコンによる印字で問題ありませんが、信頼性を高めるためにも手書きの方が望ましいでしょう。

Q.遺産分割協議書をいつごろまでに作るのが良いのか?

遺産分割協議書の作成は、特に法律的な期限はありません。ただし、時間がかかってしまうと問題が生じる可能性があるので注意してください。

たとえば相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日から10ヵ月以内です。

しかし遺産分割協議が円滑に進められず、なかなか申告まで至らないこともあるでしょう。

申告期限に遅れるとペナルティが発生してしまう可能性があることから、遺産分割協議をなるべく早めに開始することが推奨されます。

さいごに|相続や遺産分割に関する相談は弁護士に!

遺産分割協議書は、遺産分割協議の合意内容をまとめた書面です。

遺産分割協議書は決まったフォーマットがなく、必要事項をもれなく記載さえすれば相続人だけで作成しても問題はありません。

しかし書類に不備があれば、無効となってしまうので注意が必要です。また遺産分割協議では、相続人同志の主張がぶつかり争いとなることも少なくありません。

遺産分割協議をスムーズにすすめ有効な遺産分割協議書を作成するためにも、専門家である弁護士に相談することが推奨されます。

相続問題を得意とする弁護士なら最適な落としどころを示すなどして、相続人同志で争いになるのを予防してくれるでしょう。

また遺産分割協議書の作成に弁護士が関わってくれていれば、不備などの不安もありません。

遺産分割協議や遺産分割協議書の作成に少しでも不安な点があれば、なるべく早めに弁護士へ相談しましょう。

全国の弁護士を検索できるポータルサイト「ベンナビ相続」には、相続問題に注力する弁護士が多数登録されています。

地域別や無料相談可否などの条件で希望にあう弁護士を簡単に探せるので、ぜひ活用ください。